1964年12月,阿有抵達越南滿3個月,離開時,台灣甫轉涼,現應已微寒,此時西貢氣候依然溫煦。他在宿舍收到孩子們寫來的家書,來不及細看,便收回褲袋,急忙趕赴工廠。

宿舍旁即工廠,廠房日日播送震耳欲聾紡織機聲,此聲幾已成為他此生的一部分。19歲那年,村裡長輩介紹,應徵鄰鎮紡織廠,條件是得舉起長約一人高的鐵管。彼時阿有日日下田,筋骨活絡,本非難事。自幼家貧的阿有,小學三年級輟學,替人做長工,成為紡織工人後,一面隨日本師傅修理機械,一得空則往義民廟附設私塾去,聽漢學先生以客語教《百家姓》和《三字經》,如撿拾者,撈得一字是一字。

拾來的字,讓他拼拼湊湊讀完前輩手抄複印的《紡織機概論》。師傅見他用功,常多提點他一些。阿有一待十年,直到民營紡織廠日多,老闆將廠房賣掉為止。為人老實的阿有,不信工廠說散就散,最終成為被遣散的末班員工。

此後,他輾轉待過不同紡織廠,修理技術日益精進,薪水從一個月新台幣800元,到後來3千元。然而,工資再高仍不敷家用,上有高堂,旁有弟妹,下有五子,十餘年過去,全家十餘口依舊擠在村裡租來的老土厝。因此,當二經理與五經理決心於越南設廠,以高出10倍薪水,招攬他赴西貢幫忙維修機械時,阿有的心著實動搖了。

頭一年,屘子甫出世,他婉拒;次年,依舊猶豫不定,倘若離家千里,身為長媳的妻子該如何是好?第三年,日本師傅特來家中做說客,告訴他今年再不去沒有下回。阿有拿不定主意,請教族長,族長曾於日本時代留學東京,聽聞有出國機會,立即在祠堂前擺下3桌宴席,讓阿有風風光光離家。

阿有出國彼日,身著西裝皮鞋,一到西貢,再度換回白汗衫灰長褲,滿手油污穿梭機械內裡。他想著若能在鎮上蓋棟水泥樓房,日子再難熬都值得。唯一長假是農曆年節,得返台團圓7日。阿有今年本來不打算回去,才來不久,機票錢可抵多少斤米?孩子的來信卻讓他壓抑的思鄉情緒翻攪著,回去?或不回去?整個早上,向來工作認真的阿有頻頻看手上的錶,同樣指針與分針,今日怎麼走得特別慢?

午休鐘聲一響,阿有立即將雙手洗淨,領飯後,迫不及待打開信封。第一張是長子的字,四方大器,卻沒耐性,不及兩行就收尾;還是女兒貼心,大女兒先道家中近況,不忘提醒父親在越南要好好保重身體,秀氣字跡細細密密填滿整張信紙。阿有的目光在信紙上逗留許久,見字如見人,不捨移開。

最後一張信紙上,畫著圓形與方形,簽名處依稀辨認是3歲屘子的名「壽」,他給屘子取的名字,祝願他一輩子體康福健。怎麼短短3個月不見,屘子已能握筆寫名?小女兒在底下補充道:「過節,家裡拜拜,小弟說圓形是湯圓,方形是豆干,要留給阿爸回來吃。」平素總覺缺一味的工廠伙食,此時配上兒女們的信,嚼來盡是故鄉滋味。

※刊登於蘋果日報名采版專欄長大以後2015.11.22。

2015年11月8日 星期日

如梭人生

初見松叔公,他甫自田裡歸來,剛清理完颱風後田園零落。身穿白汗衫搭卡其西裝褲,腰間繫上黑皮帶,稀疏白髮往後梳齊。松叔公是阿公最好的同事與友人,初進紡織廠還是19少年郎,年齡較長且工作多年的阿公,待他如兄。阿公性格剛直,朋友無幾,每逢農曆年節,阿公必定騎機車載阿婆一同拜訪松叔公。隨阿公5年前離世,阿婆未曾再訪。

他看到阿婆,即開口喊:「阿嫂!」語氣有難掩的訝異與興奮,這趟拜訪並未事先告知,阿婆忘卻松叔公的名,只記得他姓謝,以及住處旁有一片白楊樹林。來到謝家村,遍尋不著白楊樹,我們走錯一家又一家,好在家家皆有牽繫,主人家都曾於紡織廠工作,終於覓得。

「梭子每日打過來,打過去。」松叔公以客語向我講述他的工廠歲月,五○年代的台灣,工作機會少,要進紡織廠並不容易,女作業員要量身高體重,還得靠人面。原為木匠的松叔公,因紡織機裡的梭子為木造,憑藉木工技術成為維修保全。入行以後,這輩子便不曾離開紡織業,人生多數時候只能依著工廠興衰來去。

松叔公在首間紡織廠待了13年,直到工廠賣廠,遣散員工為止。隔年,他轉往鄰鎮新建的紡織廠工作,仍然每日在布廠裡與飛梭機為伍。十餘年後,一分鐘穿梭幾十下的飛梭機盡遭淘汰,被速度更快的無梭機全面取代。憑藉木梭入行的松叔公,與廠房裡400餘架飛梭機,等待工廠安排去留。

寶路曼多,松叔公的嘴裡發出我不解的菲律賓語。寶路曼多,是距離馬尼拉十分遙遠的小鎮,工廠將老舊機台運往此地,另設新廠。馬可仕與艾奎諾的爭鬥,時局的混亂,讓松叔公對於小鎮的記憶僅止於抑揚頓挫的鎮名「寶路曼多」,及圈圍工廠如監獄般的高聳圍牆。圍牆阻隔一切,千里迢迢,整整3個月,松叔公待在工廠裡,將那些曾與他日日共處的老機器,重新組裝,即將有領受更低薪資菲律賓勞工,會獻上身體與雙手讓它們繼續運轉。

回到台灣,工廠將松叔公從布廠調往紗廠,重新學習整紗、漿紗與落桶的粗重工作。從飛梭機到無梭機,從布廠調到紗廠,松叔公皆甘願領受。他說自己只有小學畢業,註定待一輩子工廠,沒有升遷機會。阿婆笑說,小學畢業不得了,她只上過幾天學校,連名字都還不會寫。後來遠赴越南工作的阿公,只讀到小學3年級,他們3人還屬松叔公學歷最高。

我請難得再見的松叔公與阿婆合影,松叔公將手邊藍白相間的襯衫穿上身,笑說這是工廠制服,衣物完好不捨丟棄。按下快門時,我的餘光瞥見松叔公的雙腳,略顯白皙的腳不似長久耕耘的農夫,但黃泥確實牢牢嵌入他的指縫間。歲月如梭,人生如梭,松叔公的雙腳終得跟隨日出日落,自由踩踏祖輩留下的半分田地間。

※刊登於蘋果日報名采版專欄長大以後2015.11.8。

他看到阿婆,即開口喊:「阿嫂!」語氣有難掩的訝異與興奮,這趟拜訪並未事先告知,阿婆忘卻松叔公的名,只記得他姓謝,以及住處旁有一片白楊樹林。來到謝家村,遍尋不著白楊樹,我們走錯一家又一家,好在家家皆有牽繫,主人家都曾於紡織廠工作,終於覓得。

「梭子每日打過來,打過去。」松叔公以客語向我講述他的工廠歲月,五○年代的台灣,工作機會少,要進紡織廠並不容易,女作業員要量身高體重,還得靠人面。原為木匠的松叔公,因紡織機裡的梭子為木造,憑藉木工技術成為維修保全。入行以後,這輩子便不曾離開紡織業,人生多數時候只能依著工廠興衰來去。

松叔公在首間紡織廠待了13年,直到工廠賣廠,遣散員工為止。隔年,他轉往鄰鎮新建的紡織廠工作,仍然每日在布廠裡與飛梭機為伍。十餘年後,一分鐘穿梭幾十下的飛梭機盡遭淘汰,被速度更快的無梭機全面取代。憑藉木梭入行的松叔公,與廠房裡400餘架飛梭機,等待工廠安排去留。

寶路曼多,松叔公的嘴裡發出我不解的菲律賓語。寶路曼多,是距離馬尼拉十分遙遠的小鎮,工廠將老舊機台運往此地,另設新廠。馬可仕與艾奎諾的爭鬥,時局的混亂,讓松叔公對於小鎮的記憶僅止於抑揚頓挫的鎮名「寶路曼多」,及圈圍工廠如監獄般的高聳圍牆。圍牆阻隔一切,千里迢迢,整整3個月,松叔公待在工廠裡,將那些曾與他日日共處的老機器,重新組裝,即將有領受更低薪資菲律賓勞工,會獻上身體與雙手讓它們繼續運轉。

回到台灣,工廠將松叔公從布廠調往紗廠,重新學習整紗、漿紗與落桶的粗重工作。從飛梭機到無梭機,從布廠調到紗廠,松叔公皆甘願領受。他說自己只有小學畢業,註定待一輩子工廠,沒有升遷機會。阿婆笑說,小學畢業不得了,她只上過幾天學校,連名字都還不會寫。後來遠赴越南工作的阿公,只讀到小學3年級,他們3人還屬松叔公學歷最高。

我請難得再見的松叔公與阿婆合影,松叔公將手邊藍白相間的襯衫穿上身,笑說這是工廠制服,衣物完好不捨丟棄。按下快門時,我的餘光瞥見松叔公的雙腳,略顯白皙的腳不似長久耕耘的農夫,但黃泥確實牢牢嵌入他的指縫間。歲月如梭,人生如梭,松叔公的雙腳終得跟隨日出日落,自由踩踏祖輩留下的半分田地間。

※刊登於蘋果日報名采版專欄長大以後2015.11.8。

2015年11月6日 星期五

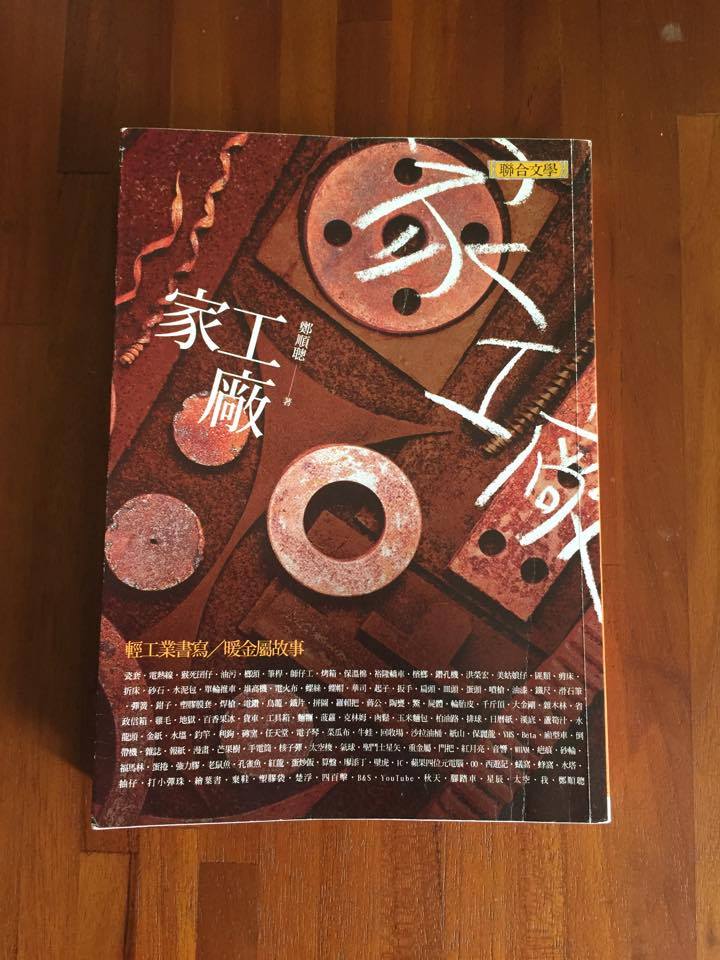

宇宙之外的宇宙,讀鄭順聰《家工廠》

作者鄭順聰在《家工廠》一書裡,回到童年,以孩子的眼光思索世界與周遭人事物,作者身在其中,有時又如水晶球外的人,觀望著自己與他人。圖:三餘書店提供

無獨有偶,賴鈺婷的新作《老童年:美好,很久之後才明白》(2015)也收錄一篇散文〈家工廠〉,描述家庭代工的童年時代,婆婆媽媽們以客廳為工廠,一起採摘龍眼、編麻繩花器、組裝風鈴、黏鞋底,忙碌的過程在記憶裡顯得溫暖。鄭順聰雖同是描述台灣七、八○年代的「家工廠」,卻是貨真價實的「工廠」,如〈工具〉一文,作者將平日工廠所用的工具擬人或擬獸化,不斷繁衍的螺絲、掠食者起子與螺絲、大嗓門的榔頭……,各司其職的冰冷物件,看似無情卻有情。

情之深濃,在〈疤痕〉一文深刻道盡,作者講述太太發現他身上的疤痕,一一追問疤痕的身世:「心理上別說,人的成長過程,身體傷痕多少都有,所謂的完美無瑕,乃純粹的理念、精神嗎啡,並不存在於真實世界。殊不知,每一道疤痕,都是暗藏秘密的考古遺址,細細挖掘,最終可能發現城市遺跡、沈船或是長毛象。而我挖出的,是小時候的工廠。」兒時因在工廠內玩耍,身上留下許多傷疤,傷疤如記憶的遺跡,藉此返回或留存過往。

失去是無可避免的,於是透過身體的傷痕考古:「我的身體,這處考古現場,不須斧鏟與刷子,用回憶細細挖掘,就是我家工廠、童年的遊樂地,雖多次改建,只要藉由身上的傷口,就可以重建,打開疤痕構築的糾結表皮,如掀起工廠的屋頂,我探頭,看到工廠裡頭,有指揮若定的爸爸,四處清掃整理的媽媽,揮汗勞動的師傅,還有我和弟弟追逐的身影,此處鑽入、彼處探頭,雖有傷口開綻,但總能安然無恙,隨著轉動的輪軸,與那整個時代,一起忙碌、成長。」最終離家的作者,頻頻回首,以書寫留下人物身影。

鄭順聰透過童稚的眼光,不帶批判描摹人物本身的遭遇。他們有些是家中工廠雇用的師傅,有些是街坊鄰居,有些是親朋舊友,各有身世與姿態。譬如〈師傅〉一文,作者從自身與宇宙之間對應關係的秘密,描寫父親經營工廠裡的一位師傅阿盧米,一度以為只有自己知曉這個奧秘的作者,發現原來阿盧米也知道:「有一次跟阿盧米在工廠鎖螺絲時,他瞪著孔洞中的迴旋紋路,一臉嚴肅地說:集中精神,順著這紋路旋轉而入,就會刺進空間的一個點,進入跟我們人類社會相同的迷你宇宙,也要當心我們背後,也有個人,在監視我們的世界,那個世界背後還有另一個世界存在……。」作者因而對於家境困難,無法升學的阿盧米多了許多敬意。

這層「宇宙之外還有宇宙」的思索,捕捉童年所見,為彼時人物地景留影,作者自身就像在宇宙之外的那人,看著童年的自己以及周遭人物。同時,彷彿亦是在說,這些人物故事背後,一條資本主義的鎖鍊,洶湧狂浪推動所有人的方向,每個人都似被擺放的棋子,背後皆有一雙看不見的手。

全書最後一篇〈太空〉似散文又如詩,他描述宇宙洪荒裡人身微渺:「所有的事物都是這樣嗎?最終都要被黑暗吞噬,監禁在寒冷的冬天?/停下單車,抬頭看天空,星辰點點,那冷寂的太空,是如此的浩渺,而我是如此微小、短暫,不及宇宙的一眨眼。」又思及此刻「我」的存在:「看著那顆星星,看穿了太空,到了另一個世界……/是誰在看著我呢?」宇宙看似消失了,復以其他形式存在。宇宙既在身外,任時空推動運轉;宇宙亦在身內,以細微傷疤,存留自身與他者的身世,永誌不忘。

※刊登於新頭殼2015.11.6:http://newtalk.tw/news/view/2015-11-06/66478。

2015年11月4日 星期三

鉸剪

Kevin哥,熟識的人如此叫他,「哥」是隨年紀增長添加的印記。

九零年代初訪台灣,彼時韓國還入不了台灣人的眼,日劇聲勢漸旺,四大天王紅透半邊天的時代,最佳螢幕情侶莫過劉德華關之琳,張學友的吻別流傳大街小巷。眾星之中,Kevin哥最欣賞的就是L了,貴族氣質搭配憂鬱眼眉。

※刊登於中華副刊2015.11.3。

某日,他發現L老了。他在自家店裡翻雜誌,見某周刊拍下L凸腹垂眉的模樣。他低頭望著自己微凸肚腹,復至鏡前撥了撥頂上旁分頭髮,上星期才染,怎麼又冒出白根?老了老了。這行業什麼都不怕,就忌諱老。

其實,店裡生意不差,沒有其他設計師,只請兩個助理幫忙洗頭燙髮,收入比從前都好。但他知道,這是迴光返照最後榮景。接下來,他將被潮流遠遠淘汰,被時間無情刷下。

這讓他更加懷念彼時台灣,他一身港仔派頭,別說肚子,體重甚至不足六十公斤。細削身形,港腔粵調,哪間髮型工作室不對他招手?每次他轉移陣地,熟客隨他游牧至新店,他是水草,那些長毛牛羊必須追隨他。但也有熟客因此與他斷了聯繫,或沒有任何原因突然消失。對於客人,他起初看得太重,多年以後,他明白這一行來去隨緣。當他手握鉸剪,將髮絲一刀兩斷,他與客人之間最親密最無情的時刻。

在香港時,他已入行。父親早亡,留下一間小房,母親獨自拉拔他們兄妹長大。他和妹妹分睡上下舖,隔一道簾子便是母親的窄床,白日當椅,入夜為床。那極其擁擠的房子,將他提早擠入現實。家境困難,書讀不好,英文掛帥的世界裡,他習慣退縮角落。國中畢業,從洗頭工幹起,一路做到髮型師,封了洋名。然所賺僅能應付生活,寸土寸金的香港,他不見一席之地落於何方?

去台灣吧,經濟正好。友人慫恿他,Kevin哥訂下機票,才發現友人根本不打算離開香港。友人說考慮再三,彈丸之地雖小,總是繁華。台灣,去玩玩爬爬山就好。

Kevin哥到台灣後,發現台北房價一樣嚇人,他遂往南去,到達傳說中台灣第二大城。沒有捷運,高樓未起,這真是他見過最不像城市的城市。頭已洗一半,沒有一番作為,誓不回港。Kevin哥望著筆直馬路,頂著豔陽,在後火車站找到一間廉價月租套房便租下。好在工作仍算順利,渾身港味的他很快被一間開業兩年的髮型店相中,延攬門下。

初時,他覺得台灣人的頭真是難剪。香港人習慣給孩子趴睡,頭型如外國人較立體,台灣扁頭者居多。如何將扁頭剪得立體有型,困擾Kevin哥一段時間。他老老實實花多一倍工夫,一圈一圈如波浪般向外推剪。扁頭與圓頭,從此象徵台灣與香港之間的一道界線。多年後,他的獨子出世,便相當注意孩子的睡姿,非得養成圓頭不可。

Kevin哥剪髮技巧好,從不要求客人追加多餘服務,如燙髮要你順便染髮,染髮後要護髮。死忠顧客愈來愈多,甚至多過他在台灣的第一任老闆John。John起初找藉口扣Kevin哥薪水,東扣西扣的結果,終於讓Kevin哥決心另覓他巢。相同情況持續兩三回,Kevin哥的行情隨著轉移陣地愈跳愈高,存下一筆小錢的他決定頂下同業髮型店,自己做頭家。

約是同時,他與客人安琪相戀。安琪是本地人,彼時青春甜美,一根白髮也無,髮絲極細,適合燙大捲,染淺褐色,如一尊芭比。父親多田產,在銀行工作,經濟無虞。安琪的優點偏偏是Kevin哥心中的阻礙,他不要流言蜚語說他攀上鳳凰。安琪對他死心塌地,一星期做頭髮一次。做完頭髮,順勢約Kevin哥吃夜消。一夜又一夜,兩人成一對。

果不出Kevin預料,他們的愛情不受長輩祝福,特別是安琪的父親。一個來自香港的窮小子,有什麼能耐娶他的女兒?一夜又一夜,一年又一年,安琪逾三十歲,老父親終於答應,唯一要求是不許把安琪帶去萬國旗插滿天的異鄉。

岳父幫忙出些錢,加上母親積蓄,Kevin哥買下人生第一間房。精打細算的Kevin哥看準美術館周遭要漲,無視旁人眼前一片荒蕪,颱風來襲雨驟風狂,門窗大響好不恐怖。岳父忍不住咒罵,買這鳥不生蛋的地方做啥?

Kevin哥一聲不吭。父親早走之故,他常被同齡孩子笑,忍耐,是他學會應對世間的武器。Kevin哥足足花十年證明自己的眼光,房價翻了再翻。然而,賣舊居便買不起新房,房價再翻,工作還是滿檔。

他逐漸學會說些台語,港腔台語頗受姊姊媽媽們喜愛。他和安琪新婚不久,她被公司無預警裁員。奶粉錢與房貸,Kevin哥不得不挑起經濟重擔,新店一周只休一天,早上九點營業到晚上九點,日日往返於住家與店面之間,唯一假日用來補眠,他從不曾爬過台灣的山,造訪那些雜誌上看過的美景。

僅有長假是過年,每逢農曆年休一星期,攜家帶眷返港探母。初買房,曾接母親來台灣住過。母親不慣,口味有異,語言不通,終究還是回到香港擁擠如昔的舊居。過年返港三人機票所費不貲,安琪難得到香港,日日帶孩子去shopping mall,剩母親和他在家。後來,他與安琪商量,讓他獨自回港。短暫一周,他依母親作息度日。母親起床,兩人相偕去附近茶室飲茶;母親買菜,他於後頭提籃;母親午睡,他在一旁看電視。母親是他與香港唯一聯繫,一絲未斷的髮。

他的手長年握鉸剪,厚繭結結實實安居大拇指指節上。翻見L被周刊報導是夜,他翻來覆去睡不著覺,轉身對身畔妻子說,待孩子大學畢業,房貸繳得差不多,就把店收了吧。

妻子已熟睡,髮絲散漫枕上,昏黃燈光裡,他似乎看見妻子又多幾根白髮。

※刊登於中華副刊2015.11.3。

訂閱:

文章 (Atom)