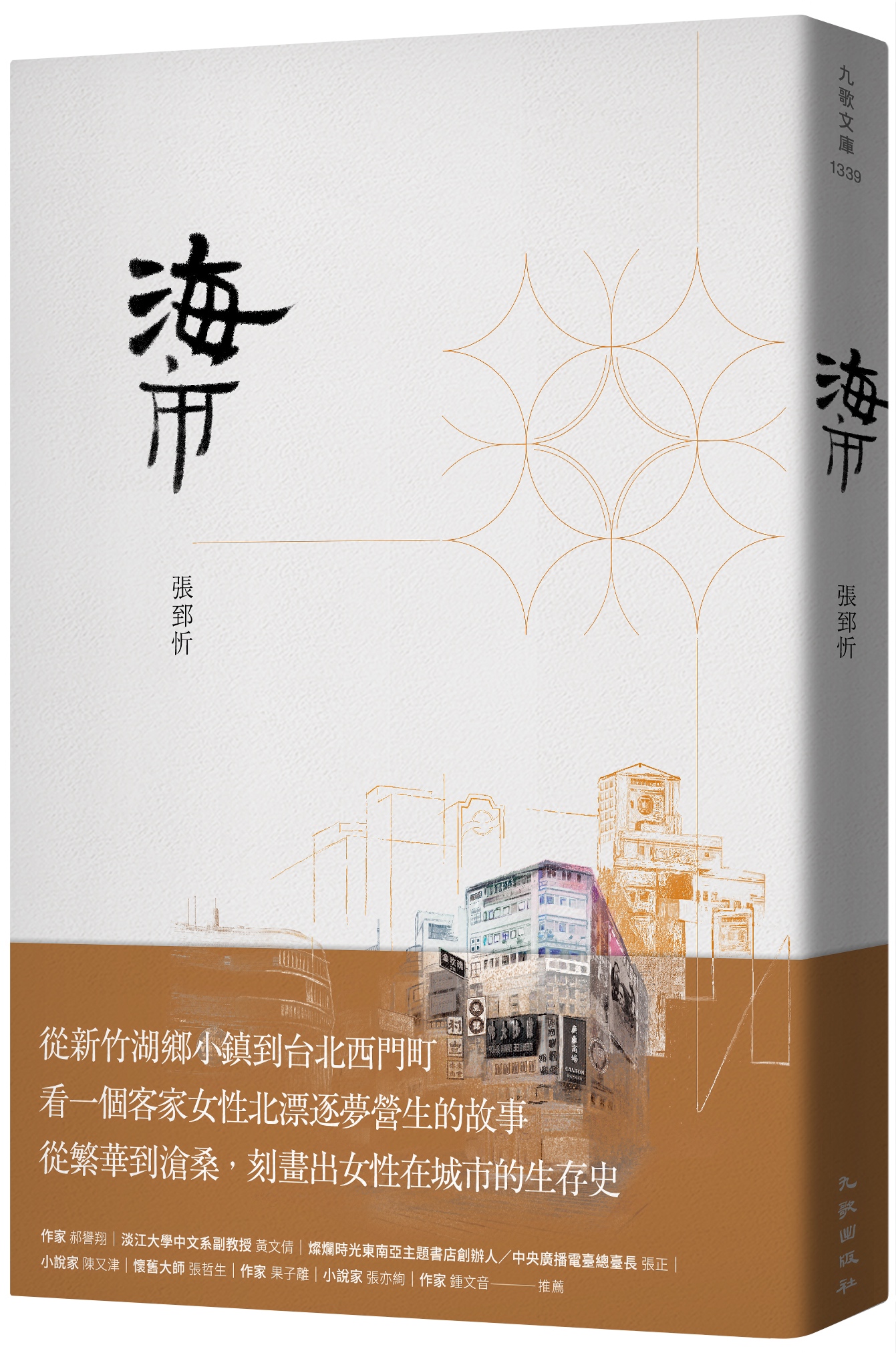

北漂少女的泡沫──黃文倩讀《海市》 台北西門町的地景變遷和人事滄桑,與母親的生命史有同構的關係。然而,儘管小說家企圖羅列與表現萬年大樓、獅子林、中山堂、中華商場、美華泰、中山堂旁邊的上上咖啡等等的客觀景觀與變遷,以及它們在新世紀以降愈來愈繁華落盡的命運,但我覺得跟人物命運的整合比較有機的細節,大抵還是集中在主人公無視獅子林的歷史意義的環節上。

一九○○年,德萊賽 《嘉莉妹妹 註1 )

二○二○年秋天,張郅忻 海市

張郅忻《海市》 像「如月」這一類從鄉鎮為求生存與機會的北漂主人公,在台灣現代文學史上並不 少見,但恐怕很少以中產的女性為主體。她沒有李昂《 迷園 》主人公的機緣與視野,卻也不若顧肇森

《海市》無疑地藏詞且暗示了「蜃樓」。「如月」的愛情已經帶有現代精神──自由選擇,且並非被實利所誘,因此她才能放棄成為準醫生娘的愛情,後面的兩段婚姻,也是首先基於感情而非基於物質條件的選擇,這也就使得「如月」並不是在複製第一世界的「嘉莉」──那麼地以個人主義與自我發展為目的。小說家花了非常多的筆墨,來描述母親一生如「小龍女」般的心境與行為,包括身為長女對家族成員北上的提攜、對其他弱勢女性的相濡以沫(如對西門町的公娼 給你呆呆 楓林小橋 微風往事

張碧珠/給你!呆呆!

另一方面,小說家還寫出了一種台灣客家女性的隱忍謙退的文化主體,在細節掌握 上也相當敏銳有代表性。「如月」由於長期被父權體制影響,習慣性地放棄與節制自我,總是以家庭及先生為重,即使日後有機會畫畫—為家庭式的「楓林」牛排館作餐墊紙的圖案,她選擇畫的主體卻僅僅是麻雀。「麻雀」在第三章獨立成一節,因此幽微地可以看作「如月」生命狀態的暗示。如果回溯「如月」小時候曾參加繪畫比賽的歷史,那時的她早已發展出全景的構圖與個別細節的處理能力,還曾得過「中日交流繪畫比賽湖鄉小學生佳作」,但在早年台灣重男輕女、重實用輕藝術的條件下,「如月」就像《魯冰花》的姊姊,即使可能也有才華,卻最早選擇退出,如果說《魯冰花》的弟弟是一種悲劇,姊姊又何嘗不是?小說家用妹妹的眼光和口吻為姊姊抱不平:「阿爸唯一贏過阿母的,不過就是他命好,天生是個男人。」

台北西門町的地景變遷和人事滄桑,與母親的生命史有同構的關係。然而,儘管小 說家企圖羅列與表現萬年大樓、獅子林 度C」的命名,母親早年在台北學護理,知道「36度C」意謂著正常體溫,用作錶店的名字,也有精確之意。然而,依照小說中的時間推算,母親開店的階段可能在上個世紀八○、九○年代,那時最有名的法國電影新浪潮 巴黎野玫瑰

西門町獅子林商業大樓今昔對比。圖/張哲生 西門町萬年商業大樓 1995 vs 2015。圖/張哲生

註1: 德萊賽原著,黃蓉譯《嘉莉妹妹》,台北:桂冠圖書公司,二○○○年,頁五三七。

──本文為黃文倩推薦序〈北漂少女的泡沫〉,收錄於《 海市 》

|黃文倩

現任淡江大學中文系副教授 、兩岸文學評論刊物《橋 曾榮獲科技部博士論文獎、東亞漢學研究學會青年學者獎。著有學術論著《在巨流中擺渡 不只是「風景」的視野 靈魂餘溫 研究領域與興趣:現當代文學、思想、理論、美學及實踐。工作之餘,偶涉繪畫與攝影。