台北由暖轉寒之際,母親和我去看了一齣由香港藝術節製作的舞台劇《蕭紅》。舞台劇在中山堂演出,距離母親長期居住的西門町,僅一路之隔。母親為和我看這場戲,預先幫我訂了一間三人房,讓我一家三口落腳於西門町一夜。入夜,由H看顧未滿一歲的幼子,這齣《蕭紅》屬於母親和我。

從旅館步出走往中山堂的路上,我們先來到一間女性用品量販店,母親可能忘記,我高中升大學那年曾暫居西門町月餘,幫母親顧店。十點打烊,她帶我採買新衣物,我們鑽入鐵門半拉的店內,迅速挑著衣物、鞋子,稍微比對就買下。在那間營業至十一點的量販店裡,母親買一支口紅給我。開架式品牌漾著微紅青春顏色,母親要我顧店前點擦唇上。熙來攘往的萬年大樓裡,人們將流行穿戴在身,我一副初畢業鄉下女高中生,被母親裝扮得略顯成熟。儘管改換裝束,我羞澀眼神依然不屬於這座熱騰騰的城市。

我想開口向母親訴說這段往事,母親卻先說起自己的故事。她說,好久以前她也常看戲。甫與父親離緣的她獨自北上,借住遠房親戚家準備二專考試,其實是為躲避父親追索。遠房親戚是警察,任職的警察局就在中山堂旁。母親沒去過中山堂,倒是曾進過那警局。考上護專後,小她六、七歲的同學們約她看過幾次免錢的戲,他們多數不知道她實際年齡。母親描述起看戲的場景,社區活動中心椅子擺開,台上青春的人搬演過熟人生。很好看,母親難得笑容在黑夜裡閃著光。原來母親亦曾是學生,熱鬧台北為她隱藏母親身份,她張著明媚雙眼坐在台下,她是觀眾,更是自己人生大戲的主角。我彷彿穿梭時光隧道,來到當年活動中心的台上,一眼就看見還如此青春美麗的母親。她流轉眼光微微傾訴,想重來一次自己的人生。

當年蕭紅為升學不惜以做修女要挾父親,終於如願至哈爾濱女子中學讀書。這是她初次到哈爾濱,她心中的現代之城、藝術之城。幾年後,卻也是在同一座城市,男人留下身懷六甲的她消失無蹤,居住數月的旅館老闆要挾若付不出租金便要將她賣至妓院。蕭紅寫信至曾投稿的雜誌社求救,因緣際會與編輯蕭軍相遇,她逃離旅館,準備與蕭軍開啓新的人生旅途。他們搬入商市街一處小房間裡,透過一扇窗口,她看見孤苦無依的母子、居無定所的流浪漢,她的筆將這些定格的鏡頭一一攝下,最終聚焦窮病的自身,一個總是在逃難的女人,逃離時代、父親與愛人,她的困境是〈破落的街〉裡最後一扇窗景。她的傾城之戀自始至終與城市裡最卑微的人群相繫,飢餓與困頓未能停下她手中的筆,雖未完成畫家之夢,卻成為一名作家。她如信仰般相信著,那支筆將帶她走向夢想之地。

畫家曾是母親小學時的大夢,她的課堂習作被老師推薦代表學校參賽,那幅故鄉街景居然在日本獲獎,母親的名字登上報紙,成為純樸鄉鎮大新聞。但那不是一個適合藝術家誕生的時代,特別是女性,外公要母親放下畫筆,重拾書本裡的字句。母親卻未曾忘情繪畫,我的衣櫥裡有一幅母親所繪的水墨畫,阿婆偷偷為我保留下來,其他母親留下的物件俱為父親所丟棄。白色宣紙上寫意雀鳥停駐枝頭,母親名字落款於一側。童年難得與母親相見的我,以手指順著母親簽名的筆畫反覆寫著,這是母親的名字,我告訴自己別輕易忘記。

母親和我沿著馬路繼續向中山堂前行,路的對岸是西門町商街,對彼時年幼的我而言,閃爍霓虹燈寫滿母親的名字,這是母親的城市。母親將女人自立的盼望寄託於此,護專畢業後,她未依學校合約至大醫院任職護士,反而賠上百萬學雜費接手萬年大樓裡的一間錶店。那正是台灣經濟上揚的八零年代,母親脫下護士白衣,改穿商人新裝,賺進大把大把鈔票。不僅如此,舅舅阿姨皆跟隨母親腳步北上,落腳獅子林大樓另闢店面。母親與舅舅分別買下獅子林大樓不同層的套房,其後獨居的母親認識第二任丈夫,她無可救藥地愛上這名瘦削的男子,毫不猶豫將大筆大筆鈔票送給她的愛人,幾年後愛人卻另有愛人。男人搬離西門町,母親仍固守在她的位置上,不願離開營生的土壤。

孩提時的我一年一次來到母親的西門町,來回走在獅子林與萬年大樓那條繁華的街。身邊的母親既熟悉又陌生,她鮮少觸碰我的手,遑論擁抱。她穿著利落短裙或軟布料西裝褲,踩踏高跟涼鞋直挺挺走在街上。來往行人許多,我有時跟不上母親的步伐,一落後便有眾多人群夾雜我們之中。母親見我被人群拉遠,會停下腳步在原地等我。唯有此時,我能感到一條隱形的線牽繫我們之間。

上大學後,隱約得知母親或獨身或有伴,無論身邊是否有人,她都恆常寂寞。憂鬱無聲無息侵心襲身,母親病後,常自顧自說話,話題纏繞著我的父親與弟弟的父親。那些男人,讓她預備重新活一次的生命,徹徹底底消滅火光。卻亦是在母親病後,我們身體上的接觸才開始。先是某次,頸肩痠疼的母親要我幫她撕下頸後貼布,我雖小心翼翼,仍扯下不少她的髮絲,黑的白的透露母親不再年輕如昔。母親開始主動打電話給我,不像從前老說在忙匆匆掛上電話。她想延續更多話題,卻不知道可以說些什麼,停頓時電話那頭傳來她吞吐煙霧的氣息。我知道,母親又抽起煙來。她一定是坐在小套房裡窗邊矮櫃上,將窗戶推開一絲細縫,任煙絲漫漫流向她熟悉的街道,看不見的城市深處。

黑暗裡看不見煙霧,熟悉的煙味卻實實在在流往我的鼻腔,原來母親正點起煙走至我前頭。她的步伐比年輕時慢得多,話卻多了。從飯店一路走來不過十來分鐘的距離,母親已說了好多話。但話題時常重複或亂序,她或聽我說話,或選擇關上耳朵自言自語。仿似兩種衝突身份並存她的體內,她時如風霜滿佈的女子,怨懟世間;時如好奇純真的孩子,興奮奕奕訴說她的過往。

自這岸望向西門町,繁華霓虹譜成背景,那些店家隨風尚倒閉再開,不停更換臉目,倒也像從來未曾改變。低矮房舍與少數傾斜屋頂略能窺探舊日痕跡,但多數門面早被現代流行品牌層層包覆,甚或改建為大樓。我曾隨母親與弟弟到其中一座大樓裡看包廂電影,弟弟還如此小,黝暗包廂裡只有我們母子三人。我坐在前頭,看著後方母親與弟弟相倚而坐,忽藍忽白的光影照落其身,他們亦是一齣電影,獨我遠遠立於螢幕之外。

走著走著,路自腳下延伸,在話語中拔長,中山堂剎時矗立眼前,打斷母親未盡之語。我們從側門進入,依警衛指示步上暗紅地毯,幽暗陳舊的石梯領我們到達二樓,宛如另一個時空。中山堂前身為臺北公會堂,初為紀念日皇裕仁登基,落成於1936年。是年,早慧的蕭紅出版她早期長篇名作《生死場》,魯迅親評,二蕭自此名揚上海文壇。

我的思緒任舊物拉遠,復被早來觀眾的喧嘩聲拉回現實,似是演員與製作團隊的親友,彼此熟稔談笑。我來,單純因為喜愛《呼蘭河傳》,想透過舞台劇多理解蕭紅一些。但母親並不知道蕭紅是誰。我原只是隨口問她,誰知她一口允諾。幾次打電話向我確認,甚至比我還要迫不及待。我們走進劇場,憑微弱暗光,我讀念節目冊內頁有關蕭紅的簡短介紹。已有老花眼的母親並不說話,默默聽著。沒有屏幕,燈光暗了又亮,音樂奏起,台上蕭紅坐在一張椅子上,身穿單衣哀訴人生,依附蕭軍,回憶魯迅,盡成煙火往事。我不時轉頭看身旁的母親,她定定望著台上,眼神相當專注,未曾覺察我的凝望。我甚而忘記回頭,台上蕭紅太乾淨,眼前的母親有一雙更似蕭紅單純而複雜的眼神。

散戲後,母親和我往飯店方向行。我問母親喜不喜歡這齣戲?她低頭久久說,蕭紅是生錯時代的女人。母親想表達的,不僅是蕭紅,還包括她自己。我追問蕭紅應生在什麼時代?也許現在會好一些,她答。她可以選擇沒有束縛的愛,有一處安穩之地無顧忌地寫。如果重來一次,母親說,她可以選擇沒有男人的人生。

初秋台北夜晚已涼,母親的手勾住我的,我們相偕走了幾步,她復將手鬆開走至我前頭,仿若無事地說,她若離世,財產將留給我與同母異父的一對弟妹。她說得清淡,好似她在那條繁華店街上打拼半輩子的成果,只為一份送給兒女的禮物。她的心底一直為當初離開我獨至台北感到歉疚,那份歉疚來自於女人對身為母親身份的執著。我想起蕭紅臨終時曾回憶起無緣的女兒,她對身畔青年駱賓基提到她首次為母,幾日後將女兒送人的情景:「但願她在世界上很健康地活著。大約這時候,她有八、九歲了,長得很高了。」彼時在哈爾濱醫院三等病房剛產下孩子的蕭紅付不出醫藥費,連自己都養不活,遑論嗷嗷待哺的嬰孩。善寫生死的蕭紅,面對即將到來的死亡,想起的卻是曾經誕生自她體內的生命。

我看著眼前的母親一時不知如何答話,遂望向對岸,母親曾在那條繁華街上日復一日來回行走,日復一日在金錢上確立安全感,日復一日的人生連她自己都感到索然無味。我終於鼓起勇氣開口:那些錢與其留下給我們,不如妳拿去旅行吧。母親除二十年前帶癌末的外婆到過日本一回,便未曾再遠行,台北城的便利熟悉成為她圍困自我最好的藉口。每年她問我今年又要去哪個國家?語氣總是十分羨慕,卻又帶著萬般離不開的理由留下。

觀戲後月餘,我接到母親的電話,她談起計劃與阿姨同遊泰國,特地到旅展搶購便宜方案,意外抽中一張台北旅館折價券。她問,何時再來台北?很快地,母親,我們到時再一起散步,散步在那條霓虹閃爍的繁華街道。

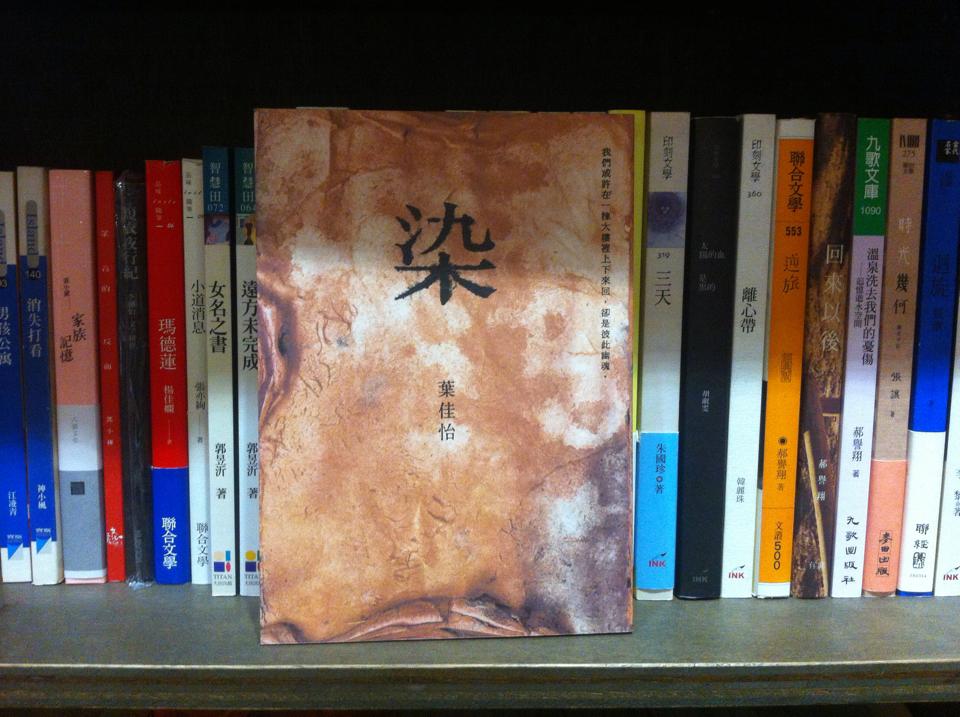

※刊登於印刻文學雜誌2015年8月號。